Искатель @сокровищ

Уважаемые инсектофобы! Все картинки закрыты под кат. Ничего не бойтесь (и не открывайте  )

)

)

)10.03.2020 в 21:00

Пишет Мошка*:Осы, часть IIURL записи

Продолжение трекконовского семинара-2019 про поиски разумной жизни на Земле, в смысле про поведение летающих перепончатокрылых в природе и в экспериментах.

Истинное предназначение человека в природе -

учить всех остальных живых существ.

Д. С.

Способность животных к обучению зависит

не столько от положения на филогенетическом древе,

сколько от сложности среды, в которой обитает животное.

Владимир Карцев

Под катом пчелы!

Язык пчел. Читать дальше

Эксперименты по изучению поведения и по обучению насекомых начал проводить австрийский энтомолог и этолог Карл фон Фриш примерно сто лет назад. Он начал с того, что первым доказал: пчелы различают все цвета, кроме красного, это подтверждается экспериментами с обучением.

Тогда вообще еще не знали, что насекомые имеют цветовое зрение, и что они в принципе способны чему-то обучаться. Считалось, что все животные, а уж тем более такие маленькие - это просто биологические машинки, которые запрограммированы на определенное поведение, ничего не понимают, ничего не чувствуют и вообще не думают, действуют механически, "инстинктивно". Это сейчас мы знаем, что учиться могут все, и те, кто вообще не имеет не только мозгов, но даже нервной системы, и в том числе одноклеточные организмы. Мозги вообще не главное в обучении ))

Опыты фон Фриша произвели большое впечатление, когда он показал, что пчела в состоянии отличить синий квадратик от нескольких серых разного оттенка. Но потом фон Фриш расшифровал язык пчел - это было потрясение основ, буквально.

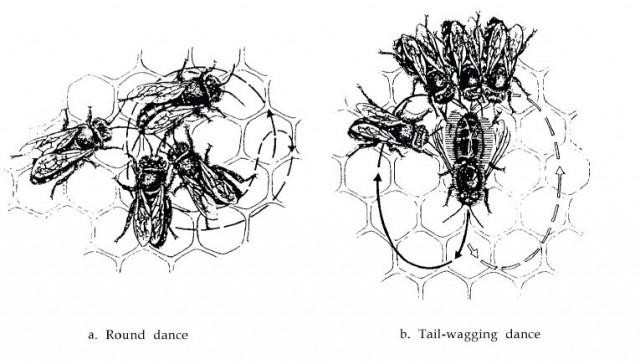

Про язык пчел я нашла отличное шестиминутное видео, в котором мы заодно сможем больше узнать о том, как выглядит мир с точки зрения пчелы.

Это какой уровень понимания должен быть генетически прописан у каждой пчелы, что она легко соотносит абстрактный перпендикуляр к земной поверхности, вокруг которой на стенке улья танцует другая пчела, и направление на солнце, которого никто из них в улье вообще не видит! Как вот эта крохотная пчела с невообразимо маленьким скоплением нервных клеток вместо мозга может зашифровать в движениях своего тела координаты конкретного места в пространстве, находящегося на расстоянии нескольких километров?! Как она это понимает?

В фильме показаны всего 5-6 параметров языка, но вот недавно я прочла, что их нашли уже 11.

За расшифровку языка пчел Карл фон Фриш в 1973 году получил Нобелевскую премию. Это был первый расшифрованный язык у животных и сразу - настолько красивый.

***

Экспериментальное изучение поведения Читать дальше

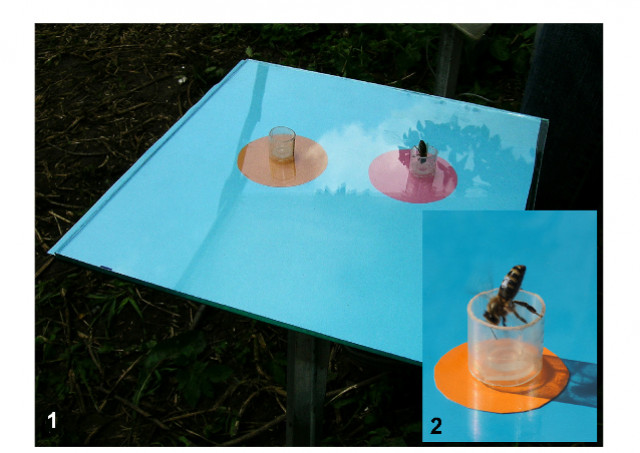

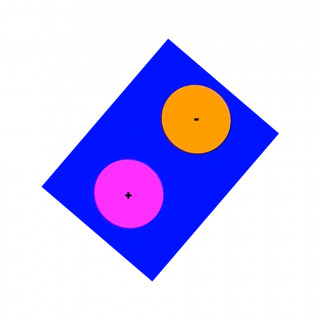

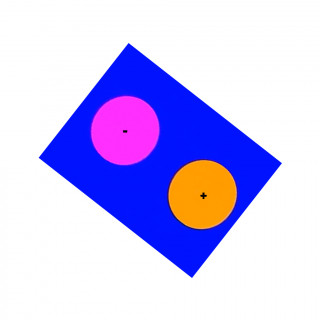

Эксперименты для изучения поведения ос, пчел и шмелей проводят вот примерно на таких столиках,

окрашенных в разные цвета и с разными фигурами на разных участках. В центр фигур ставят раствор сахара, воду или неприятный для них раствор соли или хинина, в зависимости от опыта. Ставят обязательно в высоких стаканчиках, чтоб насекомое не могло попробовать лапкой или усиком и надо было четко выбрать пятно, на которое садиться. Помните я говорила, что вкусовые рецепторы есть и на лапках?

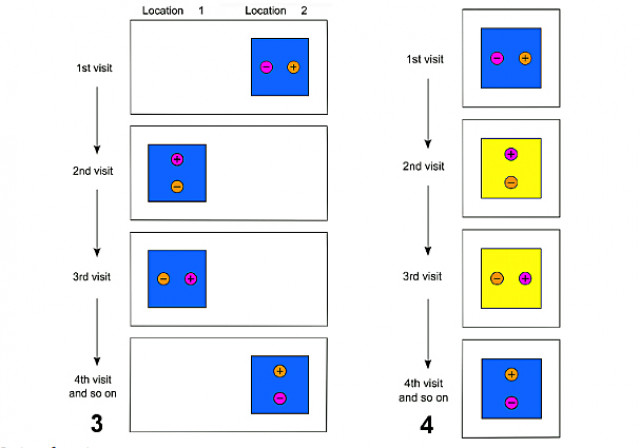

Вот, например, выбор поведения в зависимости от контекста, эксперимент справа. На голубом столике сироп стоит всегда на оранжевом фоне. На желтом столике - всегда на розовом. Оранжевый и розовый пчелы различают не очень хорошо, но все же различают. А вот голубой и желтый для них очень разные цвета, как и для нас. Столик каждый раз поворачивали в произвольную сторону, бросая игровые кубики, чтоб насекомое не запоминало место кормушки, ориентировалось только на цвет. Осы буквально после первой пробы понимали логику происходящего и выбирали стаканчик с сиропом на нужном цвете.

Эксперимент слева - это выбор стаканчика с сиропом в зависимости от места положения столика, в одной локации подкрепляется только розовый круг, в другой - только оранжевый. Пчелы и осы отлично разобрались в этом. Эти эксперименты психологи называют “если, то” - выбор в зависимости от контекста. Осы легко справляются.

Но внезапно - когда в этом же эксперименте поменяли цветовой фон с голубого на желтый, то многим пчелам пришлось учиться заново. Хотя казалось бы странно, какая разница, если логика им понятна? А вот для них есть разница. Многие пчелы перестали понимать, что надо делать, но не все. Всегда есть особи, которые с заданием справляются на любом фоне.

Вот выбор стаканчика в зависимости от геометрической фигуры, цвет все время остается один и тот же. Это совсем легко и осам и пчелам. Но опять же, если такими же фигурами потом маркировать открытый и закрытый вход в гнездо, то им приходится учиться заново.

То есть перенести выученное умение на другую ситуацию им иногда сложно. А иногда - нет. Там видимо есть какая-то другая логика, непонятная для нас. Такой опыт наши ученые проводили с осами и пчелами, а англичане - со шмелями, и они снимали шмелей на пленку. И там видно, что шмели отлично узнавали эти фигуры! Они зависали над ними, кружились, но не использовали их. Может быть их поведение похоже на то, как ведет себя кошка, которая прекрасно знает свою кличку, но если ее позвать - она не подойдет? Означает ли, что кошка не понимает свою кличку? Понимает! Но не использует так, как это считает нужным человек.

Даже перенос знакомого столика с уже выученными фигурами на новое место вызывает затруднение и кажется, что пчелы забыли всё, чему научились. По всей видимости, это для нас ключевой момент эксперимента, что столик белый, а цветок синий, например, и это именно мы обучаемся реагировать на эти стимулы. А оса, вполне возможно, считает ключевым моментом эксперимента положение столика относительно соседней липы на 20 градусов от полуденного солнца к востоку, а цвет фона и фигуры для нее только дополнительные стимулы. Синих цветов в поле вон полно, не все же содержат хороший нектар! Главное - запомнить одновременно местоположение, фон и цвет цветка, а еще возможно запах от соседних полей и направление ветра между холмами, или направление входа в гнездо при определенном цвете стола и фигуре вокруг летка. То есть это мое личное предположение, что там считает оса. В общем, судя по всему, пчелы и осы и шмели манипулируют бОльшим или меньшим количеством факторов, чем представляется экспериментатору, и мы просто не всегда понимаем друг друга.

Есть еще интересные моменты в этих экспериментах, которые вообще объяснить пока не удается. Это индивидуальные предпочтения. Есть особи, которым все равно, с какого цвета начинать задачу, какой дадут, тот и будет. А есть те, кто начинает всегда с синего, например, и при любой возможности лететь к нему - летит именно к нему. И, слетав так несколько десятков раз, вдруг меняет свое предпочтение и начинает летать только к оранжевому. А еще через сотню полетов – начинает только с розового. Что это?

Но вообще легкость обучения говорит нам о том, что у ос, шмелей и пчел огромные резервы для смены поведения. Пчела в эксперименте может собирать нектар с квадратных и треугольных нарисованных цветов, то есть у нее есть запас поведений под то, что не встречается в природе. Как и у нас. Это не жесткое следование инстинктам, потому что инстинкт лететь на квадратный цветок, если он на синем фоне, и на треугольный, если он на желтом - в природе сформироваться не мог. Тем более что за один день можно поменять местами фигуры и приучить пчелу летать наоборот. Это - пластичность поведения и способность к обучению.

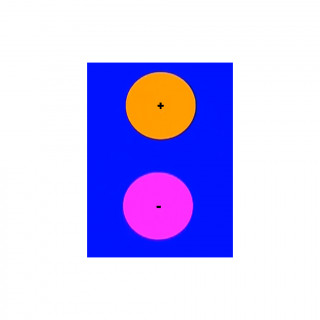

Вот смотрите еще, очень сложный эксперимент, который ради прикола аспиранты повторяли на людях и получили совсем не лестные для людей результаты ) а пчелы справлялись.

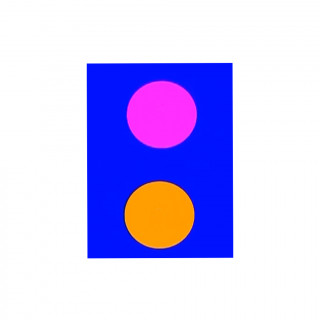

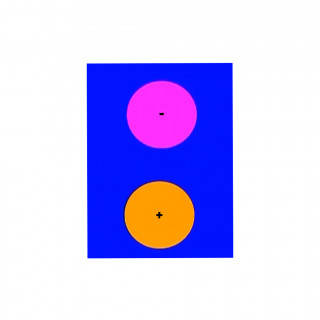

Исходное обучение:

Вопрос.

Как вы думаете, где кормить будут?

))))

Ответ: Кормят через раз - то на розовом, то на оранжевом.

То есть пчела помнит, что ее покормили на розовом, но в следующий раз летит на оранжевый цвет, и это уже предвидение, экстраполяция своего опыта в будущее заставляет ее двигаться поперек своих инстинктивных желаний. Прилетая на розовый, пчела уже знает, что в следующий раз полетит на оранжевый цвет.

Там был интереснейший момент, кстати. С экстраполяцией типа “розовый-оранжевый” или “левый-правый” /поочередно кормушка то слева, то справа/ справлялись почти все насекомые, а вот когда кормушки ставили ближе или дальше от точки подлета, им почему-то становилось трудно разбираться. Помогало предварительное обучение! То есть если пчелы до этого не участвовали в эксперименте, то с альтернативой “ближе-дальше” они не справлялись. Но если их предварительно учили выбирать оранжевый-розовый и левый-правый, то они постепенно начинали понимать и чередование “ближе-дальше”. То есть предварительное обучение более легкой задачи помогает им справляться с более трудной! Это показывает, что индивидуальный жизненный опыт каждого насекомого может менять его реакции.

Были еще эксперименты, выводящие насекомых за рамки привычных им в природе действий. Вот у нас во всех предыдущих опытах осы и пчелы справлялись в целом одинаково. Но бывают и отличия, и тогда осы - круче )))

Например, вот такой столик с небольшим количеством сиропа в каждом цветке по углам квадрата. Или можно поставить им столик с такими же цветками, расположенными в ряд по диагонали.

Пчелы в природе любят летать по прямым траекториям или с меньшим количество острых углов, типа по кругу, на картинке подписаны предпочтения при полете пчел, а у осы траектории полета могут быть более сложные, со сменой направлений.

Если в цепочке 1-2-3-4 цветов 2 и 4 без нектара, то математически проще посетить всего два цветка, 1 и 3. "Но пчела не математик, а физик!" (В.Карцев) Сначала летит строго на кормушка 1, потом на 2, даже если там ничего нет. Она знает наверное, что там ничего нет, она как-то и не садится на эти цветки нормально, слегка задерживается только, но летит все же туда.

А оса летит сразу на 1 и 3.

Хотя опять же, были и исключения, и некоторые пчелы могут отказываться от врожденного поведения. У каждого насекомого есть еще личные индивидуальные особенности и есть особенности его семьи.

Вот одно из определений интеллекта, которое мне очень нравится: Интеллект - это способность с пользой для себя совершать противоестественные поступки.

Еще интересный момент - осы и пчелы различают право и лево. Им делали хитрую подвесную кормушку, а не просто кормили то на левом столике, то на правом, давая возможность ориентироваться по окружающим предметам и самому столику. К этой кормушке можно было подлететь только с одной стороны, а дальше повернуть - направо или налево. Других ориентиров, кроме оси собственного тела, у них не было. Насекомые с этим легко справляются, направление поворота запоминают. А что такое вообще лево и право? - это ориентация в пространстве с использованием продольной оси своего тела в качестве отправной точки. Для этого надо как минимум осознавать себя, свое тело, и что оно находится и перемещается в пространстве.

Просто ради интереса - осы понимали, что речь идет о выборе между право и лево и начинали сворачивать в нужную сторону на 6-8 визит. Пчелы - на 11-13, и не всем пчелам удалось справиться. Осы к тому же дольше выдерживали линию правильных поворотов без сбоев, по 16-20 раз подряд.

Еще они все умеют уставать. Вот нам странно, например, если мы выучили, что еда всегда на треугольном столике, то мы уже не перепутаем его с круглым. И синий с желтым не перепутаем, если уж выучили. А осы могут, особенно когда устают. Пчелы не могут перепутать цвет, им это тоже легко, как и нам, а форму и направление могут и к вечеру начинают как бы забывать то, что утром легко делали. Это говорит о конечном запасе психической энергии и что она вообще у них есть и что она расходуется на нестандартную деятельность.

Вообще, когда читаешь подробности эксперимента, регулярно натыкаешься на такую примерно фразу: “все осы и _почти_ все пчелы справились с заданием”Осы ведут себя намного увереннее и интеллектуальнее пчел. Почему? Очевидно, потому что пчелы с точки зрения питания это только собиратели нектара, а всеядные осы еще и хищники. Как и люди, осы должны уметь оба варианта добычи питания, поэтому они чаще попадают в новые для них ситуации, требующие интеллекта. Невозможно одними жесткими рамками инстинктов задать столько сложных форм поведения, сколько существует видов добычи у ос, поэтому всем хищникам, а особенно всеядным хищникам, как оса или человек, от природы дается не строгий набор правил поведения, а гибкое умение создавать и выбирать эти правила самостоятельно.

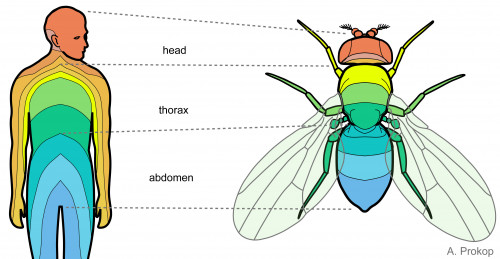

Что самое важное во всех этих опытах? А то, что мы видим конвергентное сходство поведения насекомых и позвоночных, и что принципиальной разницы между нашим поведением нет. Вот Владимир Карцев, когнитивный этолог, которого я сегодня регулярно упоминаю, специалист по поведению летающих перепончатокрылых, говорит, что ищет эту разницу всю свою научную жизнь, многие ученые ее ищут, но никто пока не нашел. При этом мозги насекомых и мозги позвоночных формировались совершенно независимо, у нашего общего предка вообще нервная система была на зачаточном уровне и мозгов еще не было. Конвергентное сходство - это сходство, не имеющее общего происхождения, но получившееся похожим в результате сходных условий среды. Таким образом получается, что наше с ними поведение формировалось на разном нервном материале, разными эволюционными путями, а выглядит оно совершенно одинаково!

Мне кажется, это дает нам шанс на то, что действия встреченных когда-нибудь инопланетян будут в целом подчиняться той же логике, что и наши. Значит, и договориться можно пытаться!

Поведение и обучение вообще не связано с наличием нервной системы, потому что оно есть даже у тех, у кого нервной системы вообще нет. У одноклеточных амеб, например. Вспомните прошлогоднюю лекцию: мицелий может находить выход из лабиринта, да еще передавать информацию о нем своим потомкам! Поведение и обучение при полном отсутствии нервной системы есть и у растений. Да еще передача информации о новом поведении особям своего вида по цепочке через полконтинента, есть по растениям такие данные.

Интересно, что в Пентагоне сейчас обучают пчел поиску взрывчатых веществ по запаху. Дрессировка проходит аналогично экспериментам выше, пчел кормят рядом со взрывчаткой, и они ее готовы искать. Пчёлы в плане чувствительности гораздо способнее и дисциплинированнее собак, они обнаруживают взрывчатые вещества в 99% случаев. Сейчас, как я поняла, основной вопрос - как организовать это технически. Если в аэропортах и таможенных пунктах начнут летать пчелы, то будет неудобно пассажирам.

Усложняя эксперименты. Читать дальше

Интеллект - это в том числе способность усваивать логические законы окружающего мира. Наличие способности к обучению и образованию условных рефлексов еще не говорит о реальном интеллекте, конечно, только о возможности его наличия.

В нашем понимании интеллекта и разумности беспозвоночных произошел очень важный прорыв, когда советский профессор Мазохин-Поршняков предложил пчелам, а впоследствии и осам, задачи на абстрактное мышление с многостадийным обучением.

Что такое вообще абстрактное мышление? По словарю это мышление, представляющее собой способность оператора образовывать общие понятия, отрываясь в восприятиях от реальности.

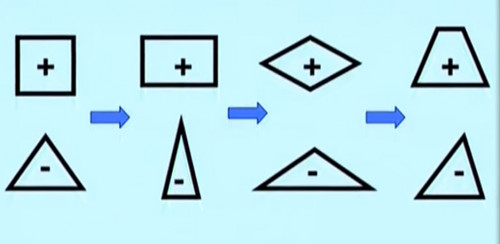

На первом этапе осе давали выбор из двух фигур - 4-угольной и 3-угольной, на рисунке первая пара, в данном случае взяли равносторонние фигуры, и оса училась садится на квадрат, а не треугольник. Потом ей предложили другую пару, и оса училась заново выбирать 4-угольник. С третьего раза появились осы, которые сразу выбрали четырехугольник! На четвертом и пятом этапах осы спокойно выбирали фигуру с четырьмя углами, даже если такую никогда в жизни не видели.

То, что осы и пчелы умеют считать - это понятно, это подтверждено и другими экспериментами, я чуть позже расскажу, но тут им пришлось оперировать не числами, а классом фигур. Треугольные и четырехугольные фигуры, которые они видели первый раз в жизни, четко разносились ими по классам!

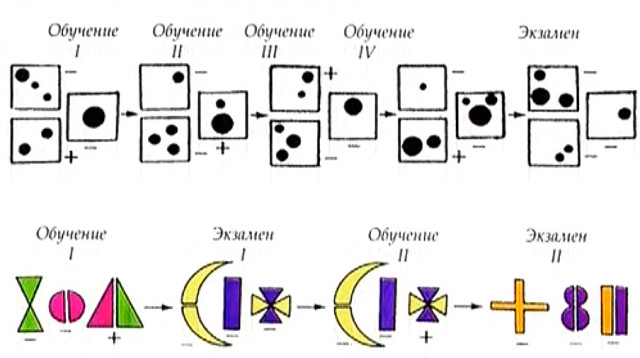

Чтоб не совершить ошибки, была разработана сложная система обучения ос с экзаменами на самых разных типах абстракций. Все справлялись! В первом эксперименте (черно-белая серия сверху) ос кормили там, где было два пятна на кормушке. Во втором (цветная серия снизу) надо было выбрать двухцветную фигуру. Были опыты с парными и непарными фигурами, надо было выбрать ту, которая одиночная. На схеме видно, что на экзаменах осам вообще не давали сироп, чтоб не оставить даже доли сомнения в том, что может они его как-то издалека чуют.

Из русской википедии со ссылкой на британскую энциклопедию: Интеллект - это качество психики, состоящее из способности приспосабливаться к новым ситуациям, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей /человека/ средой.

Что касается счета, то тут все просто. Пчеле показывали картинку с тремя кружочками при влете в камеру кормления. После чего картинку убирали, а пчеле предлагали выбрать между столиком с тремя кружочками и с двумя. То есть пчела уже не видела картинку в момент выбора. Пчелы научились понимать смысл картинки при входе, не с первого раза, с четвертого, но научились. Числа меняли, меняли форму фигур, меняли их цвет, размер, но тем не менее пчелы справлялись - они считали количество фигур на первой показанной картинке и летели к тому столику, на котором было столько же фигур.

На самом деле это не так просто, как кажется. Если им показывали три маленьких зеленых треугольника, то уже обученные пчелы выбирали три синих кружка большого размера, а не два маленьких зеленых треугольника.

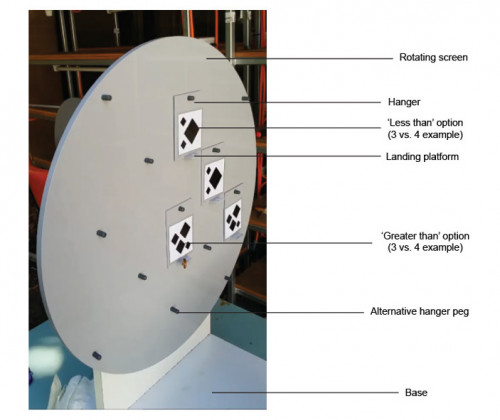

Вот так выглядит установка, на которой австралийский и французские ученые работают сейчас с пчелами и числами. Она немного другая. В данный момент они изучают числа 3 и 4, как видите.

В следующем эксперименте пчел учили выбирать столик с наименьшим количеством черных точек. То есть если на одном столе три точки, а на другом одна, то кормить будут там, где одна. Было несколько курсов обучения: 2 и 1, 3 и 1 , 4 и 2, 3 и 2. Всегда надо было выбирать столик с меньшим числом. А в качестве экзамена предложили 2 и 0, то есть второй столик был вообще без точек. Пчелы справились!

Пчелы могут считать до четырех, некоторые и до пяти, дальше им уже сложно, но вот ноль как продолжение числового ряда они понимают прекрасно!

Понимание идеи нуля считается довольно сложной когнитивной задачей, с которой не в полной мере справлялись даже некоторые человеческие цивилизации. Для не-людей понимание 0 как числа подтверждено для нескольких видов обезьян (макаки, шимпанзе, верветки) и для африканского серого попугая Алекса, пока единственной птицы, сумевшей передать нам свое осознание этого. Ну и вот теперь для пчел. Про ос не поняла, вроде бы пока с ними не экспериментировали.

Известно также, что пчёлы могут решать задачу отрицательного распознавания образов (negative pattern discrimination task), при которой они не получают вознаграждения за комбинацию стимулов, за каждый из которых по отдельности вознаграждаются. Это умение распространяется и на те случаи, в которых стимулы воздействуют на разные органы чувств (например, один стимул воздействует на зрение, а другой – на обоняние). Данный факт означает, что обработка информации в мозгу насекомого производится не отдельными модулями, а централизованно.

Когда тридцать лет назад профессор Мазохин-Поршняков привез на конференцию доклад по своим экспериментам и рассказывал про возможность пчел оперировать абстрактными данными, его осмеяли. Был даже момент, когда один из его коллег поднялся и предложил Георгию Александровичу извиниться за свои эксперименты и выводы. Извиниться, потому что у насекомых не может быть интеллекта, вот не может и все тут. Такой аргумент: не может быть. Земля не может быть круглой и вращаться вокруг солнца, человек не может произойти от обезьяны, у насекомых не может быть абстрактных понятий в голове. Просто не может быть.

Сейчас наличие способности к обучению и того или иного развития интеллекта учеными признается для всех животных, не только у ос и пчел, сейчас эти способности аккуратно пытаются подтвердить у растений. Но - это для ученых. Школьные учебники, по которым учатся обычные люди, всегда отстают от современности плюс-минус лет на сто, и пока в них ничего такого не написано. Поэтому мысль об интеллекте животных, особенно мелких беспозвоночных, пока с таким трудом приживается среди людей. И если заглянуть на википедии в статью про абстрактное мышление, там по-прежнему будет написано, что оно свойственно только человеку, хотя описание и определение самого абстрактного мышления полностью совпадает с вот этими вот экспериментами.

Что могут шмели. Читать дальше

Немножко отвлекаясь от пафоса, давайте посмотрим милое про шмелей. Шмели - родственник и пчел и ос, и их все любят! ) Они пушистенькие, гудят и почти не жалят. Вот так выглядят современные эксперименты со шмелями.

Так вот, шмелей можно научить вытягивать себе кормушку из-под крышки за веревочку!

Без специального последовательного обучения только два шмеля из трехсот догадываются, как это сделать. После обучения с этим действием справляется больше половины шмелей.

А теперь интересно: если не проходившему обучение шмелю показать, как другой шмель это делает, то он тоже научится тащить за веревочку, хотя на первые попытки у него уйдет много времени. В данном случае - две с половиной минуты. Но он сможет!

Если в шмелиной семье обучить этому трюку одного шмеля и расставить вокруг гнезда множество кормушек с веревочкой, то через некоторое время почти все шмели в семье научатся вытаскивать себе еду, причем перенимать этот навык они будут не только от первого научившегося, но и от учеников его учеников )) Даже после смерти первого носителя этого умения оно продолжает распространяться. Так образуются традиции в семье общественных насекомых, поведение не врожденное, а приобретенное социально. Аналогичным образом умения и традиции передаются в семьях у высших приматов.

Шмелей вообще можно научить немалому количеству действий, с которыми им не приходится сталкиваться в природе. Их даже научили манипулировать орудиями для получения награды! Например, играть шариком в футбол. Причем учить можно как напрямую, дрессировкой с положительным подкреплением, так и с помощью наблюдения и повторения за другими шмелями и даже за действиями экспериментатора.

Видео нашла только на английском, но там снято вполне понятно.

Шмелей учили закатывать шарики в лунку, за это дейтсвие им давали сахарный раствор. При этом закатывать всегда надо было третий по дальности шарик, первые два были приклеены и не двигались. Шмель, который до этого так не умел, смотрел на умеющего шмели, повторял его действия. Если первые два шарика не были приклеены, шмель очень быстро понимал, что катить в лунку надо первый шарик, он ближе к цели. То есть обучавшиеся путем наблюдения шмели могли оптимизировать действия своих собратьев, находить более простые пути для получения результата, а не просто слепо копировать увиденное. Это тоже говорит о высокой социальной активности мозга и о заложенной в нем способности к обучению у себе подобных.

Надо сказать еще, что все показанные тут эксперименты проводились с опорой на зрение насекомых, не потому что у них другие органы чувств хуже работают, а потому что людям так удобнее. Многие эксперименты были повторены с помощью запаховых стимулов и там насекомые показывали точно такие же результаты.

Так что такое "разумность"? Читать дальше

Общественные осы умеют быстро и точно запоминать "лица" своих собратьев, что раньше считалось отличительным навыком приматов. Ученые поняли это, изучая поведение некоторых бумажных ос из рода Polistes при встрече с изображением лица своих сородичей, других насекомых или с фотографиями прочих предметов.

На самом деле давно замечено, что у многих видов ос немного разное лицо и форма головы. Способность отличать лица должна помогать отличать членов своей семьи от чужаков. Как правило, осы, знающие друг друга в лицо, принадлежат к виду, живущему в улье с двумя или тремя королевами. У этих королев есть четкая иерархия, связанная с временем рождения и степенью родства, поэтому все осы должны уметь узнавать их. Другие виды Polistes не обладают "опознавательной" окраской и их королевы никогда не живут в одном гнезде друг с другом.

И у пчел так же достаточно часто возникает ситуация, когда в одном улье живут две матки.

Способность к распознаванию лиц обычно приписывают высокоразвитому интеллекту и зачастую связывают только с человеческим мозгом. Однако специалистам по поведению животных хорошо известно, что различать лица умеют не только люди, но и другие виды животных, а у шимпанзе это получается даже лучше, чем у нас. Сразу стало интересно: является ли эта способность побочным следствием общего развития интеллекта или же она появляется просто адаптацией к коллективной жизни? Осы дали превосходную возможность ответить на этот вопрос. То есть распознавание лиц, будучи, на первый взгляд, свидетельством высокого интеллекта, на самом деле является специализированной чертой поведения и специализированной функцией нервной системы. Она развивается как полезная поведенческая адаптация, в частности в условиях социальной иерархии.

Эти исследования вообще заставляет нас задуматься об устройстве нашего собственного разума. Вполне вероятно, что то, что мы называем “разумностью”, не является целостным признаком сознания, а в действительности состоит из разных блоков. Каждый из этих блоков имеет различное происхождение и различные функции. Некоторые могут быть побочным следствием развития мозга, другие — специализированной адаптацией к тому или иному стилю жизни.

Вверху: Polistes metricus — бумажная оса, не умеющая распознавать своих родичей по лицам, внизу: близкий вид — северная бумажная оса Polistes fuscatus, у которой эта способность превосходно развита.

Пчелы и осы могут научиться распознавать даже человеческие лица. При этом, как показал эксперимент международной группы зоологов, насекомые делают это так же, как люди — воспринимают лицо целиком, а не распознают отдельные элементы.

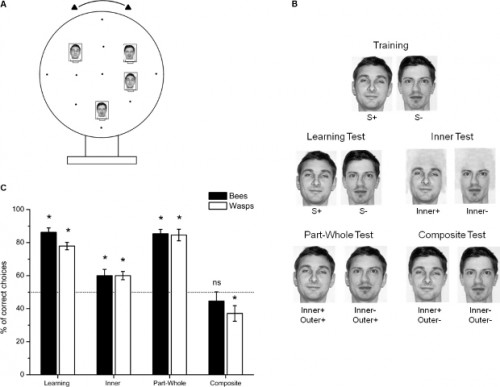

Сначала пчел учили различать лица "хорошие", которые показывали рядом с кормушкой, и "плохие", которые показывали рядом с невкусным раствором.

Первый тест полностью повторял обучение: насекомые должны были сесть на платформу перед изображением человека, где их ждало либо угощение в случае правильного ответа, либо невкусный раствор в случае ошибки. Во втором тесте, который называется «внутренний тест», насекомым после предварительного обучения демонстрировались лицо «хорошего» или «нехорошего» человека вне контекста — исследователи закрашивали волосы, уши и другие «подсказки». Животные должны были выбрать правильный стимул с наградой. В третьем тесте исследователи демонстрировали лицо «плохого» человека, который обладал такими же волосами, ушами, шеей и овалом лица, как и «хороший» человек, а в четвертом — задание инвертировалось и теперь к лицу «хорошего» человека были пририсованы волосы, шея и другие особенности «плохого» человека.

Результаты видны на столбчатой диаграммке, черное - это пчелы, белое - осы. Видно, что с первым и третьим тестами пчелы и осы справляются с точностью около 80 процентов, осы чуть хуже. То есть несмотря на то, что у ос и пчел не было эволюционных предпосылок к развитию навыка распознавания человеческих лиц, эта способность у них развита. Более того, эксперимент показывает, что насекомые распознают лица тем же образом, что и человек, целиком, а не по отдельным частям – пока лицо хорошее целое, его узнаю легко, как только начинают менять местами части лица – узнавание в целом падает.

Известно, что для того, чтобы мозг приматов научился узнавать какой-то образ, его нужно в мозг установить, инсталлировать, сделать так, чтобы зрительный анализатор внутри свыкся с конкретным объектом снаружи. То есть "научиться" узнавать. И распознавания лиц это касается в той же мере, что и распознавания разных прочих образов.

Скорее всего, у ос эта способность тренируется с детства в большом гнезде. Заодно в ходе разных экспериментов с отрицательным подкреплением выяснили, что осы отлично понимают, когда им делают неприятно, и после нескольких повторений при виде привычного стимула заранее готовятся нападать. Были среди вот этих опознаваний лиц американские опыты с ударом током за определенный выбор.То есть если вы всегда отмахиваетесь от осы, причиняете ей боль или пугаете ее, то через несколько раз оса вас запомнит и при виде вас будет гораздо больше настроена на нападение. Это в том числе объясняет, почему паникующих и машущих руками при виде ос людей жалят чаще, причем еще до того, как они начали махать руками в очередной раз.

Еще интересный момент.

Чем больше черных пятнышек на лице у бумажной осы, тем она агрессивнее и чаще вступает в драки с сородичами.

Ученые решили проверить, что будет, если на лицо неагрессивной осы наклеить несколько черных пятен. Придать ей боевую раскраску, так сказать. Выяснили, что на такую осу другие осы будут нападать сильнее и агрессивнее. Даже анализ крови на гормоны взяли - да, гормоны, определяющие агрессию и статус в осиной семье, после драк с видоизмененной осой были выше у нападающей осы и ниже у той, которую модифицировали, по сравнению в анализами до поединка и анализами контрольной группы. То есть осы очень не любят, когда их пытаются обмануть.

Уважение к другим видам. Читать дальше

Наверное, одной из самых сложных вещей во вселенной, с которой придется столкнуться ученым будущего - это как отличить разумную форму жизни от неразумной. Где проходит граница? В каких случаях надо их различать, а в каких нет? Когда нужно организовывать первый контакт, а когда можно спокойно лететь мимо обитаемой планеты, понимая, что здесь мы не договоримся в любом случае?

Экспериментальное выявление интеллекта - один из возможных путей решения этой проблемы. Однако как понять и интерпретировать результаты такого эксперимента? Здесь у представителей разных наук могут быть разные точки зрения, конечно, и они действительно ЕСТЬ разные, и нет никакой единой неоспоримой идеи на эту тему. Научные журналы просто завалены сейчас статьями с результатами экспериментов, в которых подтверждено, что животные умеют считать, вычислять вероятности, абстрактно мыслить, придумывать имена своим детенышам, обучаться другому языку, узнавать себя в зеркале, обобщать чужой опыт, придумывать новые слова, испытывать одинаковые с нами эмоции, думать о будущем. Человечеству еще предстоит придумать, что делать с этими фактами и как подвести под них какую-то теорию.

Одно из мнений, которое высказывают многие зоопсихологи, этологи и когнитивные этологи, состоит в том, что, хотя все живые существа умеют учиться, есть еще высшая форма научения - инсайт, озарение, интуитивное-логическое понимание связей на основе предыдущего опыта. Если у животного в процессе экспериментального обучения возникает инсайт, то можно аккуратно /на сегодняшний день/ говорить о наличии у него рассудочной деятельности или зачатков интеллекта, или одного из разумных блоков или _подберите сами любой другой термин, потому что о терминах там спорят сильнее всего_. У ос, пчел, шмелей и муравьев в экспериментах присутствует инсайт как выбор гипотезы: подбор в уме вариантов поведения на основе предыдущего опыта, но подходящих в новой ситуации. Насекомое как бы перебирает свои навыки, отличающиеся или не отличающиеся от естественного природного поведения, и выбирает тот, который наиболее адекватно подходит к текущей ситуации. И применяет этот навык, демонстрируя нам инсайт, поведение, которое считается необходимым для признания разумности.

Необходимым, но недостаточным? Или достаточным? Мы не знаем. Мы не знаем до сих пор, что такое разумность.

Вообще-то Чарльз Дарвин еще 170 лет назад писал, что в вопросах способности к рассуждениям животные если и отличаются от человека, то исключительно количественно, но не качественно. С тех пор на эту тему высказалось множество ученых из разных направлений науки, которые то подтверждали, эти опровергали эти утверждения. И сейчас это активно обсуждается, и споры не утихают и не утихнут еще очень долго.

Человечество в целом, /если не рассматривать специалистов и интересующихся этой темой неспециалистов/, в вопросе интеллекта животных сейчас находится примерно на том уровне, на каком были какие-нибудь среднестатистические жители среднеевропейской деревни, когда им 500 лет назад впервые объявили, что Земля не плоская, а круглая и это она вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Недоверие большинства, шок, отрицание даже такой возможности, нежелание слушать научные аргументы и даже думать на эту тему – характерные признаки такого периода. Животные обладают собственным разумом, осознают себя, испытывают глубокие эмоции? Да быть этого не может, всё врут.

Однако дело постепенно сдвигается с этого уровня. Аргументы ученых на тему существования личности у каждого животного, осознающей себя и окружающий мир, испытывающей такие же как у нас эмоции и чувства, приводят к тому, что в цивилизованных странах уже начали принимать законы разного уровня, приравнивающие животных к разумным существам с вытекающими отсюда правами. Вот например, в 2016 году Новая Зеландия как страна официально признала, что животные "обладают разумом и наделены чувствами". И в связи с этим приняла несколько законов в пользу улучшения жизни животных. Или вот в июле 2015 года совет испанского города Тригерос-дель-Валле с большим перевесом проголосовал за определение домашних животных как «резидентов не-людей», предоставляя им тем самым права, схожие с правами людей. «Собаки и кошки жили с нами на протяжении более тысячи лет», -- заявил мэр города. Он считает, что «мэр должен представлять не только людей, но и животных». В подписанном им билле о правах животных написано "все резиденты рождены равными и имеют одинаковые права на жизнь".»

Таких примеров по разным странам уже десятки, а может и больше, и это не просто слова, это официальные законы разного уровня.

В июле 2012 года 25 ведущих специалистов в области нейронаук опубликовали на международной конференции в Кэмбридже Декларацию , в которой говорится, что нейронауки развиваются таким образом, что исключать млекопитающих, птиц, и многих других животных из категории существ, обладающих сознанием, далее невозможно. Один из организаторов конференции, нейрофизиолог Philip Low, сказал так: «Мы больше не можем делать вид, что мы этого не знаем».

"Мы декларируем следующее: «Отсутствие неокортекса не является препятствием для переживания организмом чувственных состояний. Сходящиеся доказательства показывают, что не-человеческие животные имеют нейроанатомические, нейрохимические и нейрофизиологические механизмы сознательных состояний вместе со способностью демонстрировать намеренное поведение."

***

Заключение. Читать дальше

Слушая этот семинар, некоторые из вас, возможно, вспоминали замечательную книгу Орсона Карда «Игра Эндера». В конце книги, после страшной войны между двумя видами, закончившейся полной победой людей и полным уничтожение жукеров, их королева-матка рассказывает Эндеру историю своего народа.

В доразумный период жизни на своей планете предки жукеров были общественными насекомыми, что-то типа наших ос, и в какой-то момент одна из маток решила не выгонять свою дочь из гнезда, а сотрудничать с ней. Много она перебрала дочерей, пока не попалась ей та, которая разделяла ее стремление к сотрудничеству.

Гнездо с двумя самками получило множество преимуществ, и постепенно идеи мира и кооперации стали основными для этого вида. Их эволюция пошла по пути совместной деятельности и через него они обрели разум – чтобы сотрудничать, надо договариваться, а через это приходит речь, планирование и воображение. То есть то, что мы сейчас считаем присущим на Земле только человеку.

"Мы считали себя единственной разумной расой во Вселенной, пока не встретили вас. Не ожидали встретить мыслящих среди одиноких животных, неспособных делить с другими свои сны. Как мы могли знать? Если бы мы знали, то пришли бы с миром. (с)"

Спасибо!

Не свое | Не Бест? Пришли лучше!

Вопрос: Бест?

| 1. Да | 107 | (100%) | |

| Всего: | 107 | ||

-

-

28.03.2020 в 11:48Спасибо огромное! Очень интересно!!

-

-

28.03.2020 в 13:26-

-

28.03.2020 в 13:52А я рассуждала так: если кружочки стоят прямо или с наклоном направо - то рыжий, если налево или лежа - то розовый)) Соответственно, в вопросе прямо - значит, рыжий)) Но я не пчела, я рассуждаю иначе

-

-

28.03.2020 в 13:57-

-

29.03.2020 в 00:14-

-

29.03.2020 в 11:14А почему они тогда не развиваются?

Я имею в виду - технологически.

Вон, сапиенс за меньше чем полтора миллиона лет насколько уже

нагадить всемразвиться успел - ужас!А этим как и незачем.

Им, дельфинам, китам, котикам, крысам. обезьянам тем же...

-

-

29.03.2020 в 12:34*Asher*, Про "недавно" ничего не могу сказать, по прочтенным источникам никаких сроков я не видела. Да и вряд ли палеонтологи что-то смогут накопать на эту тему. В целом если смотреть, то окружающая среда в планетарных масштабах усложняется, и значит приспособления к ней становятся все более сложными и разнообразными, так что можно предположить, что эволюционно вот эта условная псевдоразумность появилась у сапиенсов и других животных примерно в одинаковое время. Ну это чисто умозрительно, ничего тут не могу точно сказать.

А вот про технологическое развитие можно ответить вопросом на вопрос ))) Зачем оно им? Это мы от природы зверюшки слабые, нам костыли нужны для жизни, мы их и изобретаем в виде технологий. Если бы у нас были челюсти, условно говоря, чтоб загрызть ими мамонта, и жало, чтоб убить им пещерного медведя, неужели мы когда-либо задумались бы о том, что надо взять в руки палку или камень?

Им действительно незачем. Технологический вариант развития - это только один из путей, кроме нас его выбрали, пожалуй, только муравьи, но у них биотехнологии: не искусственный танк, а муравей-танк, муравей-пушка, муравей-щит. Муравьиное сельское хозяйство особых технологий не требует, ну кроме строительных, но они наверное аналогичны тем, что используются при постройке муравейника.

Про муравьев хочу тоже почитать, обобщить и написать потом что-то интересное )) У них такие лингвистические способности, которых никак не ожидаешь от насекомых! )))

Что касается обезьян, которые не развиваются технологически... Ну, во-первых - развиваются. Есть несколько обезьяних стай разных видов, которым повезло стать объектами наблюдений ученых. Эти стаи под охраной, там и гориллы, и мартышки, и бонобо, их несколько разных в разных странах, за ними следят, и есть сообщения о развитии у них технологических умений. Передача внутри семьи особого умения раскалывать орехи особыми камнями, например. Возможно, через сто тысяч лет они начнут плавить металл, но пока вот за двадцать лет они научились таскать с собой хорошие камни и учат этому своих детей. Во-вторых, человечество никогда не любило конкурентов. Что будет, если условная обезьянья стая возьмет в руки условные палки и начнет технологично нападать на плантации бананов? Ее перебьют. Любое технологическое развитие требует ресурсов, а люди не готовы делиться.

Ну то есть технологии - это правда всего лишь один из путей, причем сложный и ресурсоемкий, и не всем он интересен.

-

-

29.03.2020 в 13:31Вот да, кстати(((((

Опять мы хуже всех оказались.

Спасибо за замечательный и развёрнутый ответ! Ушла его обдумывать и обкусывать со всех сторон

-

-

29.03.2020 в 14:14Вам спасибо,что читаете!

-

-

07.04.2020 в 00:42Кстати

Научные журналы просто завалены сейчас статьями с результатами экспериментов, в которых подтверждено, что животные умеют считать, вычислять вероятности, абстрактно мыслить, придумывать имена своим детенышам, обучаться другому языку, узнавать себя в зеркале, обобщать чужой опыт, придумывать новые слова, испытывать одинаковые с нами эмоции, думать о будущем.

Может, у вас найдётся наводка на доступные онлайн-статьи об этом (можно и на английском)? Совершенно не умею гуглить подобное.

(Не в смысле, что я не верю, верю, мне вполне упоминали об этом на учёбе, кроме некоторых пунктов, но хочется и не в кратком упоминании ознакомиться.)

-

-

07.04.2020 в 13:22У меня с английским все плохо, да и с умением гуглить тоже, поэтому специальным поиском подобных статей я не занимаюсь ( Использую русские переводы в разных изданиях, обязательно проверяя, есть ли ссылка на оригинальную статью в научном журнале или хотя бы его название и вообще оцениваю общую научность пересказа.

Вот про попугаев недавно читала в "Науке и Жизни" тут и тут, вообще отличный журнал, строго научные вещи объясняют понятным русским языком. Если походить по их ссылкам и тегам, можно найти еще больше материала.

Ну вот просто что в голову приходит, на разных языках и разной степени научности: Тыц. Тыц. Тыц. Тыц. Тыц. Тыц. Тыц.

На Этологии.ру множество статей об этом: ethology.ru/news/?div=2 Например, Тыц и тыц.

Тыц. Говорящих дельфинов Яшу и Яну из этой статьи я знаю лично, много раз была на их представлениях, и даже поплавать и пообниматься с ними удалось

Вот тут даже про микробов есть!

-

-

07.04.2020 в 14:28Огромное спасибо!

На "Науку и жизнь" сколько-то лет назад была подписана, да, но потом что-то заглохло.

-

-

07.04.2020 в 14:52-

-

07.04.2020 в 19:54нашла подтверждение "прописным истинам" — дедовым рассказам про поведение пчел (у меня оба деда пчелами занимались), и помню как после смерти деда пчелы были растеряны, не желали меня признавать...

-

-

07.04.2020 в 20:12-

-

08.04.2020 в 00:47А расскажите несколько прописных истин из жизни пчел, пожалуйста ))

-

-

08.04.2020 в 10:37А еще как-то был год, когда пчелы не пережили новой эпидемии варроатоза. Дед очень переживал, обработал пустые ульи, но три штуки убирать не стал, все ждал когда к нему какой-то гипотетический рой прилетит. Я еще деда, помню, уговаривала все продать уже, ну невозможно же так убиваться. Но и тут от был прав - тем же летом рой прилетел)))

Выйду на пенсию, заведу пару ульев))

И еще подумалось...

Аргументы ученых на тему существования личности у каждого животного, осознающей себя и окружающий мир, испытывающей такие же как у нас эмоции и чувства

Какой это будет невероятный скачок в плане эволюции сознания человека. Ведь сейчас в этом плане мы мало от древнего человека отличаемся. А вот когда признаем другие виды равными, вот это будет прорыв.

-

-

08.04.2020 в 12:47Какой это будет невероятный скачок

Да, это будет совершенно новое представление об окружающем мире. Очень интересно, как это будет выглядеть )) Жаль только, что процесс признания других равным себе настолько длительный, что увидеть результат мы не успеем.

-

-

08.04.2020 в 14:14-

-

09.04.2020 в 00:11-

-

09.04.2020 в 00:25Люди друг-друга-то равными признать не могут, причём по самым незначительным различиям.

Но признание животных равными значит торжество веганства, боюсь, а это уже противоестественно для человека как всеядного вида, имхо :\

То есть, должны быть адекватные условия содержания, запрет на издевательства и всё такое, но ведь если совсем равны - то и есть их мясо нельзя будет.

Дилемма, блин(

-

-

09.04.2020 в 09:47Не думаю, что признание равными прямо-таки уж значит торжество веганства)

-

-

09.04.2020 в 13:33Дани Адская Лиса, Люди друг-друга-то равными признать не могут, причём по самым незначительным различиям.

Вот да, например, "женщина - тоже человек" вроде бы уже признано, но как-то не очень полностью

-

-

21.07.2020 в 10:24-

-

21.07.2020 в 14:49